春・夏・秋・冬――季節が移ろうごとに、快適な眠りに必要な寝具も変化します。しかし、毎回すべての寝具を入れ替えるのは手間がかかるもの。そこで注目したいのが、「シーズンレス」で使える寝具や、組み合わせで温度調整できるアイテムの活用です。

本記事では、オールシーズン活躍する寝具の選び方や、季節ごとの最適な組み合わせ、さらには収納やお手入れのコツまで、1年を通して役立つ情報をわかりやすくご紹介します。

一年中快適に使える寝具とは?素材と組み合わせがカギ

「オールシーズン寝具」というと、一枚で真夏から真冬まで使える寝具をイメージするかもしれませんが、実際は素材の特性を活かして、季節ごとに上手に組み合わせることが重要です。

季節別・おすすめ寝具の組み合わせ

- 春・秋(季節の変わり目)

→ 合掛け布団(中厚タイプ)+タオルケット or 綿毛布

寒暖差が大きい季節には、重ね使いで微調整できる寝具が理想的です。 - 夏

→ 麻や綿素材の 肌布団 or 綿毛布 or タオルケット+敷きパッド

蒸し暑さを避けるために、通気性と吸放湿性に優れた素材を選びましょう。 - 冬

→ 「羽毛布団+毛布」 または「 2枚合わせの羽毛布団」

高い保温性と軽さを両立した寝具で、あたたかく快適な眠りを。

素材の特徴を理解する

寝具選びのポイントのひとつが「素材」。それぞれの素材には、通年使いやすいもの、季節に特化したものなどの特徴があります。代表的な素材を以下にご紹介します。

- 綿(コットン):年間を通して使いやすい代表的な天然素材。吸湿性・通気性に優れており、汗をしっかり吸収してくれるため、春夏の寝具に最適です。秋冬でも、保温性のある中綿や素材と組み合わせれば快適な使い心地に。肌ざわりもやわらかく、敏感肌の方や小さなお子様にも安心して使える定番素材です。

- 麻(リネン):夏に最適。汗をかいてもすぐに乾く優れた吸放湿性で、 いつでもさらりと快適な寝心地を叶えてくれます。天然の接触冷感性を持ち、肌に触れた瞬間にひんやりとした涼感があります。シャリ感のある涼やかな肌ざわりは、蒸し暑い夜の強い味方です。敷パッドやカバー類に取り入れることで、夏の眠りが格段に快適になります。

- ウール:高い保温性から 秋冬向きのイメージが強い素材ですが、実は綿の2倍といわれる吸放湿性で、夏にも使える天然素材です。暖かさを保ちつつも、内部に湿気をこもらせにくいため、蒸れにくく、一年を通して快適な寝具環境を保てます。

- 羽毛(ダウン):寒い季節に頼れる素材という印象が強いですが、実は湿気を吸って外へ逃がす「高い調湿性」を持ち、夏場でも快適に使える素材です。軽くてあたたかく、身体にふんわりと沿うフィット感が心地よく、気温差の大きい春や秋にも最適。高品質なダウンほど通気性や温度調整力が高く、季節を問わず活躍する万能素材として人気です。幅広い季節に対応したい方には、合掛けタイプや2枚合わせタイプの羽毛布団もおすすめです。

- シルク:吸湿性・放湿性・保温性すべてに優れ、肌にとてもやさしい天然素材。なめらかな肌触りで、美容意識の高い方にも支持されています。静電気が起こりにくく、冬でも肌に嬉しい。

また、シルクわた(真綿)を使用した掛け布団は、通気性が高くムレにくいのに、ほどよい保温性があり、汗をかきやすい方や、冷えが気になる方にもおすすめです。軽く身体にしなやかにフィットする感覚も、真綿ならではの魅力といえるでしょう。

関連記事:シルクと真綿の魅力とその違いは?快適な睡眠をサポートする真綿ふとんの特長 - キャメル:ラクダの毛を使用した天然素材で、驚くほどの吸湿・放湿性と保温性を兼ね備えています。内部に湿気をためにくいため蒸れにくく、冬はもちろん、湿度の高い季節にも快適に使えるのが特長です。しっかりとした弾力とコシのある繊維で、長く使える耐久性も魅力。

- カシミヤ:極上の肌ざわりと軽さ、そして高い保温力を兼ね備えた高級天然素材。繊維が細く、軽くて柔らかいです。保温性・保湿性に優れ、汗を吸収して発散します。また、優しいやわらかな質感が特徴。軽くて体にフィットしやすく、真冬でも快適なぬくもりを感じたい方におすすめです。

これらの素材は、それぞれが持つ機能性によって使う季節や組み合わせ方が変わります。ライフスタイルや肌質、冷えやすさなども考慮して、自分に合った素材を選びましょう。

寝具の“ひと工夫”で季節の変わり目も快適に

春や秋などの季節の変わり目は、日によって気温差が激しく、「昨日は寒かったのに今日は暑い」といったことも少なくありません。そんな時期こそ、寝具の使い方や組み合わせ方を工夫することが快眠への近道です。

特に注目したいのが、「布団+α」で調整できる重ね使いのテクニック。1枚の布団だけで調整しようとするのではなく、気温に応じて脱ぎ着しやすいアイテムをプラスすることで、体感温度をコントロールしやすくなります。

そこでおすすめなのが、「インナーケット」です。

インナーケットで快適さとあたたかさをプラス

インナーケットとは、掛け布団の内側に使う薄手のブランケットのことで、掛け布団と身体の間の隙間を埋めてくれるアイテムです。これにより、肩口や首元から熱が逃げるのを防ぎ、保温性を高める効果があります。

たとえば…

- 肌寒い春・秋には「合掛け布団+綿毛布(インナーケット)」

- 真冬には「毛布+羽毛ふとん+タオルケット(インナーケット)」

といった使い方で、体へのフィット感が増し、あたたかさをしっかりキープできます。暑ければ一枚外したらいいだけなので、季節の変わり目の「ちょうどいい」を叶えます。

インナーケットは直接肌に触れることが多いため、肌触りの良い素材を選ぶことも大切なポイントです。綿やシルク、カシミヤなど、やさしい肌ざわりのものを選ぶと、保温性だけでなく寝心地もぐんと向上します。家庭で洗えるタイプを選べば、お手入れも簡単です。

また、綿・ウール・カシミヤなどの天然繊維で作られたインナーケットは、吸湿性に優れており、寝ている間にかいた汗をしっかり吸収して、布団内を快適な湿度に保ってくれます。とくにウールは、吸収した湿気を熱に変える性質を持つため、より自然なあたたかさが生まれ、冬場の冷え対策にも効果的です。

季節の変わり目や寒さの厳しい時期には、1枚加えるだけで眠りの質が変わる「インナーケット」。重ね使いの工夫として、ぜひ取り入れてみてください。

長く気持ちよく使うために!収納のコツ

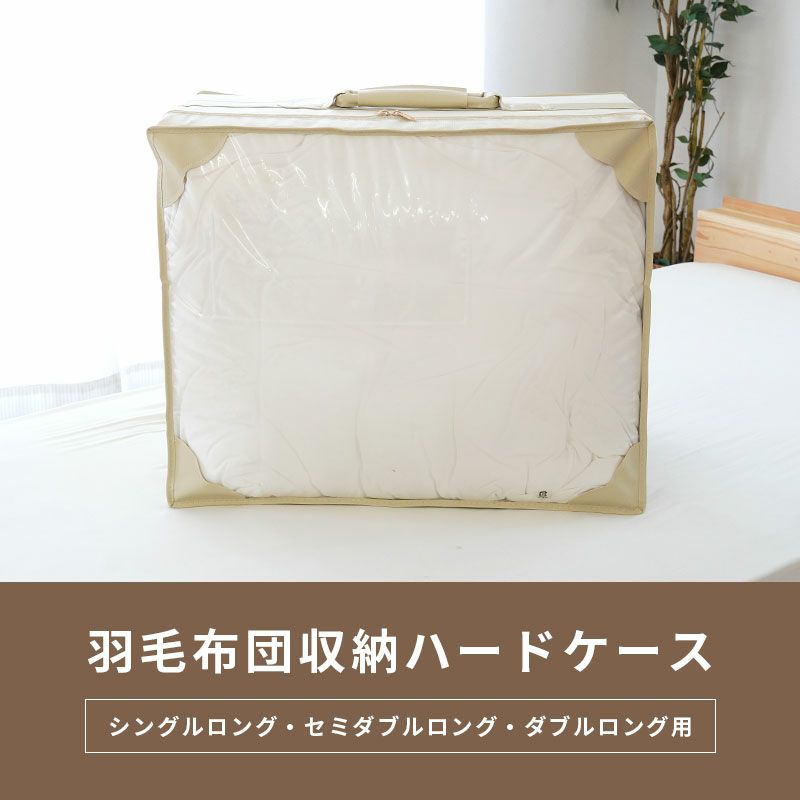

季節に応じて寝具を入れ替えるなら、オフシーズンの寝具をどう保管するかもとても重要です。特に羽毛布団にとっての大敵は“湿気”。正しい手順でお手入れ・収納することで、次のシーズンもふんわり快適に使うことができます。

① 収納前は必ず乾燥を

収納前にはしっかり乾かすことが鉄則です。布団乾燥機も便利です。干す場合は、次の3つのポイントにも気をつけましょう。

1.直射日光を避ける

直接日光に当てる場合は、紫外線から側生地を守るためにカバーやシーツで覆って干すのがおすすめです。

2.強く叩かない

取り込む際にパンパンと強く叩くと、傷んでしまう恐れがあります。軽くなでるように払いましょう。

3.午後3時前には取り込む

午後3時を過ぎると、大気中の湿気が増えるため、布団が再び湿気を吸ってしまうことがあります。干す時間帯は、午前10時頃~午後2時頃までの約2時間程度にしましょう。

② 通気性のある袋でふんわり収納

圧縮袋は便利な反面、羽毛布団のふくらみを損なう恐れがあるため、長期間の圧縮保管はなるべく避けましょう。

保管には、通気性のある不織布袋や使い古したシーツなどでふんわり包むのが理想的です。布団を購入したときに入っていた不織布バッグがあれば、それを再利用して収納に使ってもOKです。

③ 保管場所にもひと工夫を

敷き布団やマットレスなどの重い寝具を下にし、軽くつぶれやすい羽毛布団は上に置きましょう。押し入れやクローゼットの床にスノコを敷くことで、布団と床の間に空気の層ができ、湿気がこもりにくくなります。防虫剤や乾燥剤も入れましょう。収納場所の換気や掃除も定期的に行い、カビの発生を防ぐ環境づくりをすることも大切です。

寝具も衣替えで、1年中「快眠」へ

シーズンレスな寝具とは、「1枚で四季すべてに対応する布団」ではなく、素材と組み合わせを工夫して、どの季節も快適に眠れる環境をつくる寝具の選び方です。

シーズンごとにきちんとお手入れして収納し、お気に入りの寝具をより長く・気持ちよく使いましょう。

季節の変化に合わせて寝具も衣替えを。

あなたの毎日の眠りが、1年を通して心地よい時間になりますように。

参考サイト